La Revitalización del

Mapuzugun a través del Proyecto Mapuzuguletuaiñ Wallmapu

Mew

Mapuche Language Revitalization

through the Mapuzuguletuaiñ Wallmapu Mew

Project

Álvaro Mariano

Jofré1

Instituto Nacional de la Lengua Mapuche, Mapuzuguletuaiñ

mapuzuguletuain@gmail.com

Resumen

La enseñanza del mapuzugun es un tema relativamente nuevo a nivel

de enseñanza de lenguas. Dada la

condición del mapuzugun, como lengua minorizada por el castellano, y sin

especialistas desde el punto de vista metodológico, se hacen esfuerzos

aislados desde educadores

tradicionales en escuelas

básicas en donde

se enseña la asignatura de lengua indígena, hasta orga-

nizaciones y casas de estudio

que buscan de alguna manera recuperar

la lengua. El Instittuto de la

Lengua Mapuche, Mapuzuguletuaiñ se establece formalmente en el año 2017 como una organi-

zación sin fines de lucro y como proyecto central

la revitalización y promoción del mapuzugun.

Teniendo como motor central el

mapuzugun, dicha organización busca herramientas que sean eficaces y actuales en la enseñanza de lenguas y también mirando

experiencias exitosas en cuanto

a revitalización de lenguas en riesgo de desaparecer. Varias han sido las estrategias empleadas

a lo largo de la corta vida de este instituto, pero siempre teniendo

en cuenta que las lenguas

son la expresión máxima en cada cultura

y su fin no es otro que la comunicación. Éstos y otros aspectos relacionados

con la experiencia en cuanto a la enseñanza de una lengua minorizada serán

descri- tos en el presente artículo.

Palabras clave: Revitalización, Mapuzugun, Koneltun, Inmersión, lengua minorizada,

enfoque comunicativo

Abstract

The teaching of Mapuzugun

is a relatively new subject at

the level of language teaching. Given the condition of Mapuzugun, as a minorized language

by Spanish, and without specialists from the methodological point of view, isolated efforts are made from traditional educators

in

The teaching of Mapuzugun

is a relatively new subject at

the level of language teaching. Given the condition of Mapuzugun, as a minorized language

by Spanish, and without specialists from the methodological point of view, isolated efforts are made from traditional educators

in

1 Profesor de Inglés y

Licenciado en Educación. Kimelfe de Mapuzugun.

basic schools where

the subject of indigenous language is taught, to organizations and Universi- ties that seek in some ways to revover the use of the mapuche language. The Instituto

Nacional de la Lengua Mapuche, Mapuzuguletuaiñ was formally established in 2017 as a non-profit orga-

nization having as central project

the revitalization and promotion of the Mapuzugun. Having the Mapuzugun as a central

engine, this organization seeks tools that are effective and current in language teaching and also looking at

successful experiences in revitalizing

languages at risk of disappearing. Several have been the strategies used throughout

the short life of this institute, but always considering that languages are the maximum expression in each culture and their purpose is none other than communication. These and other aspects related to the experience of teaching a minorized language will be described in this article.

Key Words: Revitalization, Mapuzugun, Koneltun,

minorized language, communicati- ve approach

Recibido: 28/02/2021

Aceptado: 7/06/2021

1.

Contexto educativo, módulo o tema

enseñado

1.2.

De lengua oral a escrita

El

mapuzugun originalmente y hasta no hace mucho tiempo atrás era una lengua neta-

mente oral. Los primeros en documentar

la lengua mapuche fueron los religiosos que llegaron en tiempos de la conquista española,

los cuales se encontraron con un vasto territorio que era dominado por el

mapuzugun como lingua franca. Muchos

de estos religiosos se vieron en la necesidad de aprender la lengua para poder comunicarse con los mapuche

y fue entonces que co-

menzaron a sistematizar la lengua mapuche

a través de varios escritos,

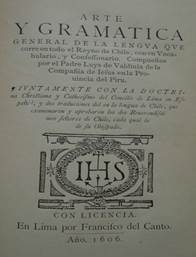

libros y diccionarios. Entre ellos podemos mencionar “Arte

y Gramática General de la lengua que corre

en todo el Reino de Chile, con un vocabulario y confesionario”, por el P. Luis de Valdivia en el año 1606, “Chilidugu sive Tractatus linguae chilensis”, escrito por el P. Bernardo Havestadt en el año 1777, entre otras primeras gramáticas las cuales,

como se menciona en el prefacio de “Gramática

Araucana” del Padre Félix José de Augusta,

no era posible adquirir conocimiento práctico de la lengua a través de las primeras

gramáticas mencionadas así como tampoco

corresponden, por su antigüedad, al desarrollo que ha alcanzado posteriormente

ésta, dado a que, como toda lengua, el mapuzugun también tuvo evolución

debido a múltiples causas.

Por

lo descrito en la Gramática de Augusta y también en otros textos se puede concluir que el

mapuzugun fue la lengua, no solo de la mayor

parte de lo es hoy Chile, sino que también en territorio Argentino,

como se menciona en el libro

“Estudios Araucanos”, de Rodolfo Lenz (1896), “El idioma mapuche se ha hablado en tiempos

pasados desde Copiapó hasta Chiloé y también en la falda oriental de la cordillera, pero probablemente solo

al sur del grado 35, en las actuales gobernaciones argentinas de Neuquen y Río Negro”.

Arte y Gramática

General de la lengua que corre

en todo el Reino de Chile, con un vocabulario y confesionario por el P. Luis de

Valdivia (1606).

En

adelante hubo varios aportes a la literatura mapuche; desde algunos

escritores ma- puche, o bien de

mapuches que entregaban testimonios

para ser escritos por otros que

tenían dominio en la escritura. En este caso podemos

mencionar a Pascual Coña en su libro autobiográ- fico

“Vida y Costumbre de los Indígenas Araucanos en la Segunda Mitad del Siglo XIX”, el cual

fue escrito por el Padre Ernesto Wilhelm Moesbach, publicado

en el año 1930. En este valioso documento para la lingüística

mapuche Pascual Coña le dicta en

mapuzugun a Moesbach sobre las vivencias

en su larga vida, sobre su educación,

sus viajes, botánica, zoología, ceremonias, etc.

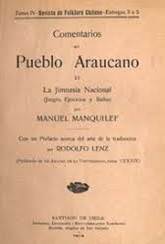

Otro aporte invaluable

y que está presente

en la memoria de los estudiosos de la lengua

y cultura mapuche más contemporáneos, es el de Manuel Manquilef, el cual colaboró con Tomás Guevara; uno de los primeros estudiosos sobre la cultura mapuche

con un punto de vista etnográ- fico. Manquilef y Guevara escribieron en colaboración “Psicología Araucana” en 1908 y Folklore

Araucano en 1911. Luego, Manquilef

escribió dos trabajos

para la “Revista del Folkore Chileno”

en 1911 y 1914, respectivamente. Estos fueron textos bilingües denominados “Comentarios del Pueblo Araucano”. La primera

parte fue titulada “La Faz Social”, en la cual Manquilef

retrata sus vivencias en comunidad y varios aspectos socio culturales del

pueblo mapuche. La segunda parte se

denominó “La Jimnasia Nacional”,

en donde se detallan juegos y danzas tradicionales mapuche.

Todos estos y otros antecedentes de la literatura y lingüística mapuche

han sido un punto

de referencia para iniciativas contemporáneas en cuanto a la enseñanza de la lengua

y cultu- ra mapuche, los

cuales son dos aspectos que no se pueden separar, siendo que la lengua es la máxima expresión de toda cultura. Si

hablamos de iniciativas auto

gestionadas o que nacen de organizaciones, hay varios ejemplos de ello, pero

si hablamos de programas más

formales desde la institucionalidad, que vayan en favor de la revitalización de la identidad y la cultura

mapuche, solo podemos hacer referencia al Programa de Educación Intercultural Bilingüe.

Un

antecedente importante dentro de la educación formal y que ya tiene

una data de más de veinte años de funcionamiento en torno a la enseñanza

de la lengua y cultura

mapuche es el Programa

de Educación Intercultural Bilingüe, PEIB. De acuerdo a Ibañez y Druker (2018), en su artículo “La Educación Intercultural

en Chile desde

la perspectiva de los actores: Una Co-construcción”, el PEIB se origina a partir de la Ley Indígena de 1993. Dicho

programa se instala como política

pública dependiente del Ministerio

de Educación a partir de 1996, cuya finalidad fue la preservación de la cultura de los pueblos originarios. A partir del año 2010 se incorpora al currículo nacional la

asignatura de lengua indígena con carácter obligatorio para aquellas escuelas

que posean una matrícula indígena

superior al 50%. Como punto importante a destacar del PEIB, y que ha sido visto con una mirada

crítica desde el Instituto Nacional de la Lengua Mapuche,

Mapuzuguletuaiñ, es el hecho que el PEIB no es un programa que se enfoque en la revitalización de la lengua mapuche, sino más bien se encarga de

la sensibilización acerca de la pérdida de aspectos culturales y la recuperación de la identidad mapuche, en nuestro caso.

Otros aspectos

que se observan con ojo crítico sobre la implementación del programa

es la delga- da línea entre lo intercultural

y la folclorización de la cultura, sobre todo con lo que respecta

a la cosmovisión; aquí hablamos sobre un problema

de poca pertinencia y

descontextualización.

Texto escolar en Mapuzugun

2.

Experiencia o reflexión

pedagógica (teórica o aplicada).

2.2.

Movimiento

por el mapuzugun e internados de

inmersión lingüística

El Instituto Nacional de la Lengua Mapuche,

Mapuzuguletuaiñ es el resultado de un

proceso y de un movimiento

social por el mapuzugun que data aproximadamente desde el año

2012. En distintas

universidades de la Región de la Araucanía y de otras regiones comienza una necesidad por parte de estudiantes mapuche y no mapuche de recuperación identitaria y sobre todo lingüística. Por la misma fecha también surge en la región, y posteriormente en otras re- giones, la creación de “Academias

de la Lengua Mapuche”, cuya finalidad era la revitalización

del mapuzugun. En el caso de los

estudiantes universitarios mapuche,

se forma la Federación de

Estudiantes Mapuche, Femae, la cual se constituía por agrupaciones de estudiantes mapuche de universidades como de la Frontera, Católica

de Temuco y de Chile. El foco principal de la Femae

en aquel entonces fue la revitalización del mapuzugun logrando

realizar en el año 2015 el primer

internado de inmersión lingüística, llamados desde esa época en adelante “Koneltun”

(interna- do). Desde este tiempo en adelante se comienza

a visualizar una perspectiva referente

a métodos de enseñanza de lenguas donde se pretendía

encaminar la enseñanza del mapuzugun hacia la inmersión total durante la

duración de los koneltun, la cual era entre 15 y 20 días en algún lugar apartado de la ciudad durante temporada de verano e invierno.

Marcha por el

mapuzungun 2020. Día de la lengua

materna

3.

Comienzos de Mapuzuguletuaiñ como Instituto

Mapuzuguletuaiñ

como organización, nace desde éstas experiencias y sus primeros ges- tores reconocen la poca

claridad en cuanto al enfoque y/o metodología de enseñanza en aquel entonces. Se debe precisar

que los primeros intentos fueron esfuerzos y gestiones que se lleva- ron

a cabo gracias a la alta motivación

por la recuperación del mapuzugun,

tanto por parte de quienes enseñaban,

como de los participantes como

enseñandos, los cuales corresponden a

un

grupo etario desde adolescentes hacia arriba.

Sin embargo, no existía un

conocimiento sobre la especialidad de

enseñanza de lenguas, tales como la didáctica y/o metodología.

Logo Mapuzuguletuaiñ

En

el año 2017 comienza el trabajo de Mapuzuguletuaiñ,

continuando con el formato que se había creado

desde las organizaciones estudiantiles. A esas alturas ya se identificaba una metodología de enseñanza de lengua

que podría clasificarse dentro de lo que se conoce como método gramatical y traducción, lo cual consistía en enseñar oraciones,

traducirlas al castellano y explicar la estructura

y categorías básicas de los términos empleados. No existía una planifica- ción o al menos, si existía, no tenía

un foco. Luego del primer trabajo como organización, los cuales fueron dos koneltun durante el verano del 2017, se conforma un equipo de

trabajo más estable.

Una vez establecido el equipo de personas hablantes

nativas y neo hablantes

en formación, se busca la asesoría

pedagógica en cuanto a metodología, didáctica, planificación,

evaluación y otros aspectos

importantes que conforman la especialidad de enseñanza de segunda lengua,

tales como aquellos aspectos ligados a la lingüística.

Participantes de Koneltun Tirua

2019

Una

de las primeras herramientas utilizadas para conformar un currículum de mapuzu- gun fue el Marco Común Europeo

de Referencia de las Lenguas (MCER), el cual “proporciona

una base común para la elaboración de programas de lenguas,

orientaciones curriculares,

exámenes, manuales, etc.” (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas;

Aprendizaje, Enseñanza

y Evaluación, 2002). En este sentido, ha sido una buena guía en lo que respecta la dosificación de contenidos de acuerdo a los niveles de competencia del mapuzugun. En este Marco está clara- mente establecido lo que se espera que

sea capaz de comunicar en la lengua meta un alumno en un determinado nivel y estos desprenden criterios e indicadores

de desempeño en la lengua, los cuales siempre

son de índole comunicativo.

En

cuanto al enfoque comunicativo, ha

sido posible hacer una aproximación

a éste a través de sus métodos

y técnicas que ampara pero no sin antes,

desde una inexperiencia casi total, pasar

por lo que se conoce como Método Gramatical y la traducción. Como se

menciona en el libro “Communicative Teaching Today” (Richards Jack C., 2006), hasta la década de 1960 la

enseñanza de idiomas estaba dominada por el método o competencia gramatical, lo

cual impli- caba que el aprendizaje de una lengua era visto como un proceso mecánico lo que conducía

a la formación de hábitos. La formación de buenos hábitos incluía repetición de ejercicios, tanto orales como escritos,

evitando siempre que los estudiantes cometan

errores y propiciando siempre

la memorización. Dadas estas

características, el rol estaba

centrado en el profesor, siendo los es- tudiantes receptores pasivos

durante las lecciones. Lo recién

expuesto y descrito sobre el método

gramatical era lo que se podía observar en las primeras incursiones que realizó

el equipo de pu kimelfe (profesores) una vez conformado el

equipo estable.

Después

de las primeras experiencias, tales como cursos y koneltun, se lleva a cabo una reflexión en cuanto al trabajo

pedagógico tomando en cuenta aquellas

experiencias exitosas y las

no exitosas. Esta reflexión

se acerca más a lo que se denomina

como FODA; fortalezas, oportu-

nidades, debilidades y amenazas. Este análisis en primera instancia arrojó que había un desnivel entre

los participantes de cursos e

internados de mapuzugun, y eso producía

muchas trabas al momento de ejecutar las clases. Muchas veces se

generaba un estado de frustración por

parte de alumnos y profesores,

ya que los más avanzados necesitaban

más información, mientras que los menos avanzados

necesitaban primero solidificar sus bases. La solución para esto fue la creación

de los primeros diagnósticos escritos para conocer

el nivel de competencia de cada una de las per-

sonas que estaban interesadas en participar como alumnos, y en esta parte se empleó el MCER y algunos exámenes internacionales de

inglés (PET y KET) como guía para la construcción de diagnósticos y la clasificación de niveles

de dominio de la lengua (A1 y A2).

Enseñando partes del cuerpo

Otra gran dificultad

o debilidad detectada en la reflexión

mencionada anteriormente,

tiene relación con un aspecto básico

dentro de la enseñanza de lenguas. Se daba de manera muy natural explicar el

mapuzugun desde el castellano y traducir del mapuzugun al castellano para una

supuesta mejor comprensión por parte de los estudiantes. Sin embargo, se llegó a una con- clusión de que el castellano y el mapuzugun

son lenguas que no tienen ninguna proximidad entre

sí lingüísticamente y el hecho de explicar la lengua mapuche desde el

castellano, primero, no se puede pretender asimilar el mapuzugun con el castellano,

ya que ideológicamente la lengua ma-

puche es un lengua minorizada por la lengua

colonial, por lo tanto esa cadena era algo que había

que romper. Dicho de otro modo, se debe dar el espacio para que la lengua que está en desmedro pueda ser enseñada por sí misma,

haciendo que no prevalezca el mito de que el mapuzugun es una

lengua del pasado y que no sirve para comunicar cosas del presente, o que es una lengua prácticamente

muerta, entre otras creencias sobre lenguas originarias.

Un segundo

aspecto derivado del uso del castellano en clases de mapuzugun tiene

que ver con la evidente

dificultad que se presentaba

al momento de buscar estrategias en cuanto al cómo

ejecutar una clase sin recurrir de manera frecuente al castellano. Aquí entran

en juego estrategias que provienen

desde el enfoque

comunicativo, tales

como juego de roles,

actividades para romper

el hielo, trabajos grupales, en donde el estudiante ya no era un receptor pasivo, sino que pasaba a

ser un partícipe activo dentro de la clase.

También se optó por no centrar

la lección en aspectos

gramaticales, dejando de lado la mecanización y memorización de frases u

oraciones.

Desde el punto de vista del plan de estudios y la planificación, se puede inferir que se

adoptó un plan de estudios

funcional. Esto quiere decir

que de acuerdo al nivel de dominio

de la lengua se desprenden funciones que el estudiante se

espera que lleve a cabo como por

ejemplo, expresar preferencias,

ofrecer y aceptar disculpas, presentar a un tercero, entre otras funciones que debe manejar a través de un amplio rango de situaciones (Communicative Teaching Today, Richards.,

2006)

Durante

el año 2020 se nos presentó como

organización otro desafío debido a

la pande- mia. Debido a que nuestro trabajo

en cuanto a la creación de unidades didácticas estaba pensado para

un sistema de clases presenciales,

debió ser adaptado y creado nuevo material para clases en línea. Éstos

nuevos materiales están más orientados al estudio autónomo por un lado,

enten-

diendo también todas las dificultades de conexión a internet

que los participantes tuvieron al comienzo. Este nuevo material también incluye

una producción de material audiovisual, ahí se encuentran audios que acompañan

ejercicios de completación, comprensión auditiva, entre otros

tipos de ejercicios. Los videos

son situacionales, algunos adaptados para ejercicios de compren-

sión y otros de situaciones

comunicacionales auténticas.

4. Evaluación

de la experiencia o reflexión reportada y discutida

desde la disciplina.

La evaluación

y/o reflexión en cuanto a las prácticas

de enseñanza del mapuzugun en Mapuzuguletuaiñ

han sido siempre realizadas después de un período de

enseñanza como un koneltun presencial

o después de los cursos en línea realizados,

por ejemplo, en el año 2020. En

estas evaluaciones junto al equipo

se analiza cuáles han sido las experiencias que vale la pena re- plicar, cuáles han sido las mayores debilidades y que se debe modificar, eliminar

o adoptar para un nuevo proceso.

En

las primeras observaciones de los primeros trabajos presenciales llevados a

cabo la principal fortaleza observada seguía siendo

la alta motivación intrínseca por parte del equipo

y de los que participaron

como estudiantes. En primera

instancia pudimos dar cuenta que este tipo de motivación fue de gran importancia

al no contar con mayores herramientas metodológicas. Debido a lo anterior, surge la necesidad de buscar asesoría

en cuanto a la planificación y metodo- logía, lo

cual fue llevado a cabo por un profesor de inglés y hablante de mapuzugun.

La asesoría o capacitación estuvo

centrada primeramente en los pasos principales de una clase, objetivos de aprendizaje

funcional, juegos o actividades didácticas orientadas a promover el uso del mapuzu- gun en una clase y también algunas

estrategias para trabajar las cuatro

habilidades del lenguaje (comprensión

auditiva, comprensión lectora, producción oral y escrita)

Capacitación año 2019

También

durante estos dos últimos años ha sido una gran inquietud el hecho de no contar

con materiales didácticos, por lo tanto se ha ido creando de manera sistemática materia- les como guías de aprendizaje y material audiovisual. Se

busca la creación de materiales lo

más auténticos posible, tratando de mantener la fidelidad en cuanto a expresiones que se dan en un mapuzugun cotidiano. Referente a lo mismo es muy importante al momento de crear materiales

tener un contexto en cuanto a la situación comunicativa y un objetivo preciso, lo cual va tomado

de la mano con los objetivos de aprendizaje; qué es lo que se espera que sea

capaz de hacer el estudiante al final de la lección. Todos estos aspectos han sido gradualmente identificados y de alguna forma

se busca siempre buscar

los medios para,

ya sea, mejorar

o buscar nuevas estrategias para llevar a cabo de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje del mapuzugun.

Mención

aparte merece el último proceso

llevado a cabo en el año 2020. Esto

hace refe- rencia a los cursos que se han realizado

en línea, para lo cual se creó nuevo material y se levantó una plataforma utilizando herramientas como Classroom y Google

Meet. En cuanto a los mate-

riales se hizo necesario

orientarlo de tal manera que cada estudiante tuviera la oportunidad de te- ner

más protagonismo en su aprendizaje

a través de material

autodidacta, pero siempre contando

con el apoyo de un/a kimelfe,

la idea es que los estudiantes tengan sus horas de clases, pero que además dediquen un tiempo de estudio autónomo, dado que el perfil

de los participantes está dado en su mayoría por estudiantes universitarios,

profesionales y trabajadores en general.

Las clases en línea consistían de cuatro horas con el kimelfe y otras tres horas de estudio autónomo

semanalmente. En la evaluación que se realizó sobre este nuevo proceso se dio a la luz un

problema en cuanto a la asistencia y constancia en las clases

en línea, para lo cual se identificó que en varios

grupos de cursos se hacía muy extenuante el hecho de estar frente a un dispositivo cuando la duración era más de una hora y media o dos. Esto es

sólo uno de los aspectos que la evaluación de los cursos en línea arrojó y para lo cual se determinó

mermar las horas de clases y/o

fraccionarlas en períodos más cortos.

Así fue como durante Febrero

de 2021 se llevó a cabo un curso intensivo de mapuzugun tomando

en cuenta las debilidades que se identificaron después de la primera experiencia. Los mayores

cambios tienen que ver con la

extensión de las clases, las cuales duraban como máximo una hora y media y también se adoptaron nuevas actividades para intencionar aún más los diferentes tipos de interacciones que se dan en una clase. Para las nuevas actividades se utilizaron una variedad

de aplicaciones interactivas tales

como Kahoot, Learnin- gApps y Wordwall, llamadas hoy en día de “gamificación”. Estas aplicaciones transforman los

contenidos que se enseñan en juegos que pueden ser desarrollados

por los mismos estudiantes en línea

mientras se realiza la clase, recibiendo la retroalimentación respectiva al instante

y haciendo que sean más

autónomos.

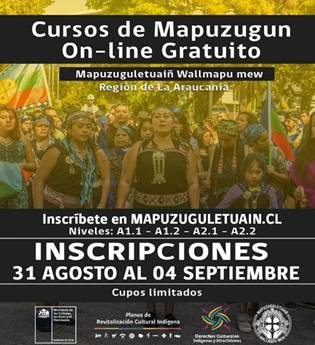

Afiches cursos en

línea 2020

En esta evaluación

y análisis merecen ser mencionados dos aspectos importantes sobre el proceso

experimentado durante la pandemia por Covid-19.

El primero de ellos es sobre

los ma- teriales didácticos,

principalmente guías de aprendizaje,

ya que este también se vislumbró

como un elemento que debe ser mejorado.

Por un lado se evaluó de manera muy positiva el hecho de poder contar

con material en línea para el aprendizaje de mapuzugun y la recepción por parte de

los estudiantes también

fue positiva. Sin embargo hay una serie

de observaciones acerca del cons-

tructo, de la variedad de ejercicios

y también la correlación

entre un contenido y otro. Todos estos aspectos están en proceso de revisión y seguramente a lo largo del tiempo y de más

experiencias se irán amoldado de acuerdo

a las necesidades que vayan surgiendo.

El

otro aspecto relevante es lo relacionado con la competencia de mapuzugun

en los ki- melfe que son las personas a cargo de realizar las clases. Si

bien dentro del equipo hay hablantes

nativos, también existen neo

hablantes por lo que se hace necesario una medición en cuanto a niveles de dominio de la lengua de los propios kimelfe. Para este proceso ya se realizó un piloto en el cual se hizo una evaluación oral a través de una entrevista en línea y empleando una rúbrica especial para este fin. El procedimiento fue llevado a cabo por hablantes

nativos competentes en la lengua y acompañados por un profesor especialista en enseñanza de segundas lenguas. El fin de este procedimiento también tiene relación

con la proyección a corto plazo

de la creación de unidades didácticas

para cubrir el nivel de dominio B1 y

B2.

Bibliografía

Augusta, F. (1903). Gramática Araucana – Primary Source Edition

Ibañez y Druker (2018).

La Educación Intercultural

en Chile desde

la perspectiva de los actores: Una

Co-construcción. Convergencia, vol. 25, núm. 78, 2018. Universidad Autónoma

del Esta- do de México, Facultad

de Ciencias Políticas y Administración

Richards, J. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge University

Press Council for Cultural

Cooperation (2001) Common European Framework

for Languages: Lear- ning, Teaching,

Assessment. Education Comitee,

Language Policy Division, Strasbourg.

![]() The teaching of Mapuzugun

is a relatively new subject at

the level of language teaching. Given the condition of Mapuzugun, as a minorized language

by Spanish, and without specialists from the methodological point of view, isolated efforts are made from traditional educators

in

The teaching of Mapuzugun

is a relatively new subject at

the level of language teaching. Given the condition of Mapuzugun, as a minorized language

by Spanish, and without specialists from the methodological point of view, isolated efforts are made from traditional educators

in